软件定义存储时代,硬件真的不重要了吗?

- 发布时间: 2018-9-13 11:57:54

IDC预测2018年中国SDS存储市场将超过36亿元,并在2017至2021年间保持超过20%的复合增长率。Gartner报告也指出,到2022年,全球超过35%的企业将使用SDS构建存储系统。

一切都预示着中国的SDS市场前景广阔,而且确实有很多用户在逐步将业务系统迁移至SDS软件定义存储中,这得益于SDS较低的TCO总体拥有成本、灵活的扩展能力、线性增长的性能、统一的资源池管理。

软件定义,仍然要“软硬兼施”

尽管SDS软件定义存储有诸多好处,但它也给传统IT部门的建设模式带来了巨大挑战。这是因为SDS在软硬件上是完全解耦的,以前由存储厂商完成的软硬件匹配、性能测试、验证集成流程,其实变相转移到了用户手中,用户由原来简单的购买者变成了存储解决方案的构建者。

但很多用户并没有意识到这种转变,典型的问题包括“乱点鸳鸯谱”和“事后诸葛亮”。很多用户会将两种并不适配的软硬件强行结合在一起,一部分原因是用户IT人员对SDS架构缺乏了解,比如硬盘重构时间与哪些因素有关、不同读写模型的区别,也有采购流程上的原因,比如软硬件有可能是分开采购,甚至是在不同时期采购的。最后很多问题会在项目后期突然暴露出来,比如部件兼容性问题,或者性能达不到预期,此时再进行调整的成本是巨大的,所以用户只能有苦说不出。

在这种情况下,我们真的要停下来好好思考,软件定义存储时代,硬件真的不重要了吗,SDS真的能做到与硬件完全无关吗?答案是否定的。正如Gartner报告中说的:

The biggest misconception about SDS is that the underlying hardware is not important because many of the features and reliability and performance enhancements are now provided by software. (译:关于SDS最大的误解是——因为许多功能、可靠性和性能增强都由软件提供,所以底层硬件不再重要)

所以,SDS使得软件可以部署在标准的X86硬件上,但并不意味着硬件不重要了,反而硬件在保障平台的性能、可靠性、可管理性、扩展性上,有着举足轻重的作用。

硬件选型“黄金圈”

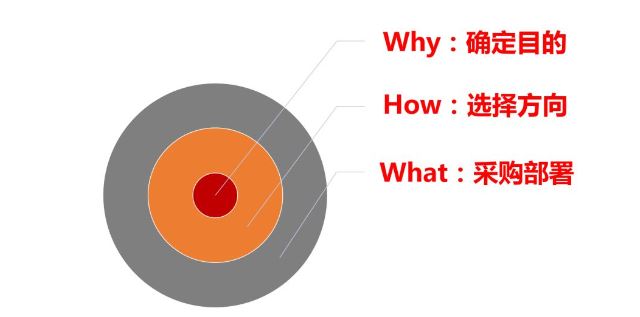

在SDS存储的采购过程中,我们应该如何顺利完成硬件选型呢?这需要遵循“黄金圈”法则:

“黄金圈”法则的第一步是确定目的,即我们采用SDS的初衷是什么,是降低TCO总体拥有成本、是构建更大容量的资源池,还是提升读写带宽。只有明确了目的,才能以终为始反推出我们需要选择的产品,并设立合理的KPI考核指标,评估方案的合理性。常见的KPI指标包括IOPS、带宽、延迟、RPO、RTO、升级中断时间、管理工具、扩容成本、应用集成开发等。

接下来的第二步是选择方向,这包括产品形态的选择,比如软硬件一体、硬件OEM、纯软件+标准硬件等,也包括存储方式的选择,是块、文件还是对象,或是融合架构,最后是产品配置,比如节点数、硬盘类型、闪存盘配比、组网方式、软件特性等。

下面我们以产品形态的选择为例,说明几种方案之间的区别:

可以看出,是选择软硬件一体机、硬件OEM,还是纯软件+标准硬件,是与用户的IT现状、实际需求、长期存储规划密切相关的。

第三步是测试、部署、反馈的三部曲。上线部署自不必说,很多用户欠缺的往往是采购前的POC测试和部署之后的闭环反馈。实际上,POC测试对纯软采购来说非常必要,只有经过实际业务场景的验证,才能保证性能和可用性。闭环反馈需要结合之前设立的KPI,衡量当初的规划有没有达成,没有达成的原因是什么,下一期的计划如何调整。

可以说,在软件定义存储时代,硬件的重要性并没有任何下降,用户要想完全发挥SDS在性能、扩展性、可靠性、TCO总体拥有成本上的优势,需要认真规划项目流程,在目标设立、产品选型、测试部署反馈的每一个环节把工作做细。

“软硬两手抓”----新华三软件定义之道

新华三很早就意识到了SDS软件定义存储中硬件的重要性,在X10000产品设计之初,就为其专门规划了符合用户需求的硬件平台,以一体机的形式给用户交付高可靠、高性能、易扩展和易管理的海量分布式NAS存储。而新华三今年发布的X10000下一代G3产品,更是全新设计了硬件平台,满足从NAS存储到块、文件、对象融合架构的变化,帮助构建用户云时代真正的海量存储资源池。

X10000 G3分布式SDS存储,支持4种硬件节点,满足用户不同的性能和容量要求,节点采用Intel最新Skylake CPU,实现性能翻倍,支持25Gb/IB高速低延迟接口,内部采用16条PCIe通道,最大保证网络带宽。并引入NVMe闪存,通过全局缓存池提升数据读写性能,帮助用户实现存储快速部署,消除不必要的兼容性风险和管理运维复杂性。

相关阅读:

- 校园防火墙技术的运用2018-9-12 16:36:43

- 我们从小在这里了解世界 烟台牟平实验小学数字化校园纪实2018-9-12 9:37:56

- 安全服务能力再升级——新华三通过信息安全风险评估一级资质认证2018-9-12 9:36:02